对应SDGs目标:SDG 9(产业创新和基础设施)、SDG13(气候行动)、SDG 14(水下生物)

一、背景

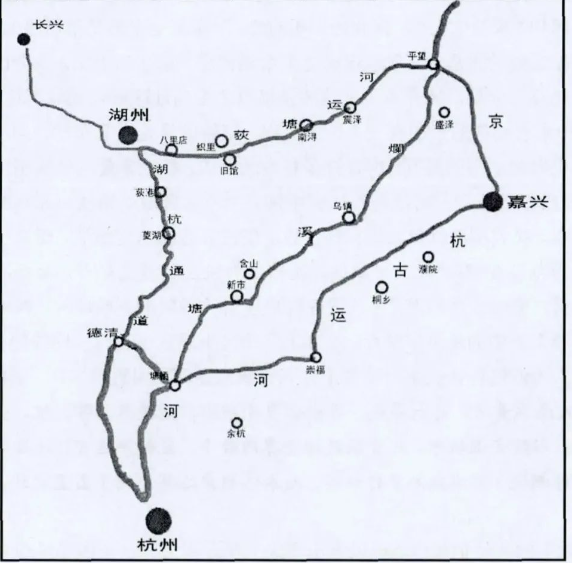

湖州依水而生,因水而兴,内河水运文化源远流长。作为长湖申线航道前身的荻塘,是太湖流域最早开凿的运河之一,距今已有1700多年历史。虽历经多次坍塌与重修,荻塘在减涝防洪、农业灌溉与商业运输方面发挥了重要作用,其历史地位常被研究者比肩郑国渠、都江堰。发展至今,虽不沿海也非内陆核心,湖州却承担了浙江省约40%的内河水路运输量,是全国36个主要内河港口之列,拥有吴兴、南太湖、南浔、长兴、德清、安吉6个港区及264个码头、662个货运泊位。

上世纪80年代至2013年前后,伴随基建需求激增,湖州内河水运快速发展,早在2009年就跨入过全国亿吨大港行列,但也暴露出一系列问题:“小散乱”码头林立、航道粉尘污染严重、货运结构不合理、港口作业能力薄弱等等。2016年10月31日,湖州获得交通运输部正式批复,成为全国首个也是唯一一个内河水运转型发展示范区。在这一契机下,湖州加快推进内河水运向集约化、绿色化、专业化转型,高质量打造内河水运绿色样本,成为全国水运绿色转型的标杆示范。

二、做法与成效

近年来,湖州通过港口资源整合、水运生态改善、推动以电代油、发展临港产业、提升航运营商环境等行动,加快建设全国一流内河枢纽港、打造现代化内河航运体系先行示范区。

1、铁腕整治推动港口资源整合

2013年起,湖州针对矿山及“小散乱”码头开展重拳整治。矿山开采量从2012年的近2亿吨降至2014年的4505万吨,并依托“五水共治”行动,开展“小散乱”码头的整治工作,累计淘汰小散码头700余座,整治提升码头360座,新建泊位124个,实现港口岸线资源高效整合,但同时也让2014年湖州港口吞吐量暴跌40%。

2016年,湖州港首次被纳入浙江省海港集疏运网络体系,10月底,交通运输部批复同意湖州创建全国首个内河水运转型发展示范区。此后,湖州大力推动码头的基础设施建设,先后建成并运行了安吉上港、长兴捷通、德清临杭、湖州铁公水等专业化集装箱物流码头。其中,湖州铁公水码头成为省内少有的铁公水零对接枢纽,集装箱吞吐量超7万标箱。同时,湖州市把打造集装箱河海联运作为内河水运转型发展的重点工程,推动水运集装箱运输减税计划,免征内河集装箱运输船舶“四自航道”收费,不断深化区域集装箱港口的战略合作。2024年湖州港集装箱吞吐量突破90.6万标箱,多年来居全省第一,为2014年的8倍左右。

2、持续开展港口与航道生态治理

针对航线及港口的生态污染问题,湖州对沿岸重污染企业进行综合整治,对水质水环境进行综合治理,并通过实体化运作船舶与港口防污染监控中心,借助港口视频监控和防污染信息化系统,对污染物船上储存、靠岸排放行为进行全面监控、统一部署。通过成立“船舶与港口防污染能力提升培训学院”,加强船员的生态保护意识,在港口实行“先交付,后作业”制度,要求船舶靠港先扫码上交污染物,再进行装卸作业。出台《湖州市船舶与港口污染防治条例》作为立法依据,实施船舶水污染物接收、转运、处置全闭环管理。对全部15座易扬尘码头的堆场和物料输送系统实施封闭式改造,对本港籍适装船舶进行尾气处理设备的安装,已建成188个船舶生活污水接收点、8个船舶生活污水公共接收站,累计接收船舶水污染物24.11万单次、1.36万吨,两项指标均位于全省前列,接收转运处置率超98%。

3、大力推进航运以电代油

2017年以来,湖州全面推广岸电建设使用,通过加快建设岸电设施、出台岸电补贴政策、打造低碳配套环境等举措,推动岸电用量不断攀升。编制了全国首个内河港口岸电规划,市交通部门联合国家电网湖州供电公司全面推进航道沿线岸电设施建设,建成岸电设施433套,实现码头、水上服务区、锚泊区全覆盖。出台《港口岸电补贴实施办法》,通过财政补贴将岸电价格降至0.31元/千瓦时(全国最低),累计补贴用户60余万元。开发“湖州岸电数智监管服务应用”,实现扫码用电、实时监控和故障预警。

在此基础上,积极推广新能源运输船舶示范应用。通过联合武汉理工大学、湖北东湖实验室等科研院校,开展科研课题研究,探索纯电推进系统在内河船舶应用的可行性。2021年6月,64TEU内河绿色智能集装箱船顺利下水。2022年6月,国内首艘两千吨级集散两用新能源运输船“东兴100”在湖州正式交付并投入运营,其营运成本仅为传统柴油机船舶的五分之一,已累计完成115次运输任务,节省燃油15万升,减少约390吨二氧化碳排放。目前,湖州航区已建成下水8艘电动货船,建设完成6处船用充电站,逐步构建形成湖州航区“船电共享网络”。

以岸电应用引领光伏利用、污水处理、建筑节能、电能替代等低碳举措,探索“被动房”“近零碳”“船电魔方”等先进概念应用落地。例如全省首个水上服务区“被动房”示范项目——京杭大运河畔练市水上服务区,可实现建筑物无需主动供应能量就能满足制冷和采暖需求,实现室内恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静;“船电魔方”新型岸电产品,以光伏新能源为基干、岸电能源作为补充、油电能源为备用,船舶每年可节电3000度以上。

2016年,湖州发布实施浙江省首个内河临港产业规划《湖州市临港产业发展规划(2016-2020)》,谋划了临港产业“一芯、两带、多组团”的总体布局和产业发展方向,“一芯”指以湖州铁公水综合物流园为依托的临港产业发展核心,“两带”是指京杭运河和长湖申线两大特色产业发展带,“多组团”是指覆盖区县的五大临港产业组团。在此基础上,2025年又编制完成了新一轮规划《湖州市临港产业发展规划(2024—2030)》。

经过多年发展,湖州港口物流服务能力显著增强,临港产业规模化越发壮大,“以港带产”效应显著。以安吉为例,绿色家居产业作为安吉的特色产业,拥有相关企业1700余家,出口额占全市的13%左右,是典型的临港出口型产业,但在2014年以前还需要通过公路运输到上海港进行出口。家具由于体积大而自重轻,非常适合运能大的水路运输。2014年安吉上港与上海港携手合作,将安吉上港打造为国际远洋航线的始发港和目的港,从传统的“公路转海运”模式转向“水水中转”模式,随着航道条件的不断改善,运输效率大大提高,运输成本大大降低。2011-2023年,安吉上港集装箱吞吐量由2万标提高到32万标箱,增长了26倍之多。与此相似的还有德清的金属新材产业、南浔的地板产业、长兴的纺织产业等,据测算,全市临港制造业规上工业增加值占规上工业增加值比重约25%,物流服务辐射带动长三角多个地区,为全市外向型经济发展起到重要支撑作用。

5、提升航运营商环境

湖州通过提升航运营商环境,驱动港产城融合效率更高、渠道更快。一方面,加强政务服务水平。通过政务服务下沉,将船舶业务办理窗口迁至岸边,大大简化审批流程。2018年率先尝试内河普通货船的“多证联办”,并持续推进“多证合一”改革,船舶所需的六本证书被精简地整合到首创的《内河船舶证书信息簿》中。目前“多证合一”已实现市级全覆盖,全市累计发放《内河船舶日志》3611本,覆盖率超90%。另一方面,加强与沿海大港的高效衔接。目前湖州正在建设综合保税区,通过升级港口码头作业系统,尽早开通全程提单运输模式,推广海关进出口货物“船边直提、抵港直装”等通关模式,确保运输更加高效、便捷。此外,重点加快推进湖州上港、长兴港务海关入驻,进一步畅通内河出海通道。

三、经验与启示

湖州建设绿色内河航运体系的实践,可提炼出以下三点核心经验启示:一是要敢于直面短期阵痛谋取长期发展动能。面对“小散乱”港口导致的资源浪费和效率低下,湖州以壮士断腕的决心进行铁腕整治,虽然短期内效益大幅下滑,但带来的是后续岸线资源高效利用和港口功能的整体跃升,最终实现吞吐量数倍增长。二是要加快内河航运绿色低碳转型。湖州大力推进船舶和港口岸电设施建设、高效推动船舶与港口水污染物接收、积极推广新能源运输船舶示范应用,不仅优化交通运输体系结构,推进了减污降碳协同增效,而且改善了船民生活质量,实现了环境效益和经济效益双赢。三是要推动港产城深度融合发展。 湖州精准识别本地特色产业的物流需求特性,针对性建设专业化集装箱码头、优化航道条件、创新联运模式,显著降低物流成本,使水运优势与本地产业需求形成强耦合,最大化枢纽价值和经济带动效应。