【编者按】

自2005年8月15日,习近平同志在湖州余村首次提出“绿水青山就是金山银山”理念以来,余村发生了翻天覆地的变化。“余村故事”是“两山”转化的故事,是绿色创新的故事,是可持续发展的故事;“余村故事”起源于余村,发生在全国,启示给世界。我们即将迎来“两山”理念提出20周年,有很多实践经验值得去挖掘、讲述与推广,为此,编写组挖掘整理了若干发生在湖州的“余村故事”,与大家分享。

对应SDGs目标:SDG11(城市与社区可持续性)、SDG12(创新与可持续生产)、SDG15(陆地生态恢复)

![]()

随着全球工业化进程加快,矿业发展和生态环境的矛盾日益突出。过去粗放的开采方式,遗留下许多废弃矿地,不仅破坏自然景观,还造成了植被破坏、土壤裸露、水土流失等生态问题。开展废弃矿山生态修复,消除废弃矿山安全隐患、盘活矿区废弃地,对于全面推进美丽中国建设、加快实现可持续发展目标具有重要意义。

我国的矿山生态环境保护工作起始于20世纪80年代,出台了一系列法规制度推进矿山生态修复。1988年《矿产资源法》中首次提出要求开采企业采取复垦利用、植树种草等措施进行修复;2009年《矿山地质环境保护规定》中规定采矿权人应当履行矿山地质环境保护义务;2019自然资源部印发的《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》中指出鼓励社会资本参与来矿山生态修复。目前我国矿山治理尽管已取得显著成效,但各地仍存在大量废弃矿地,且总体修复程度较低。同时废弃矿山治理是一个系统性工程,需要协调资金、技术、生态等多方面因素,在实际实施时具有相当大的难度,多数地区存在存财政压力大、技术难度大、效益不明显等问题,废弃矿山治理工作仍需进一步探索和发展。

湖州市矿产资源丰富,曾是长三角地区重要的矿产建材基地,最多时有1000 余家矿产企业,年开采量近 1.65 亿吨,矿山开采一度成为当地经济发展的支柱产业。然而过度开采导致当地生态环境遭到严重破坏,大量废弃矿山被闲置,让城市形象变得“千疮百孔”,同时加深了水土流失、山体滑坡等地质灾害隐患。2005年,在习近平同志“绿水青山就是金山银山”发展理念的指导下,湖州开始了绿色矿山转型之路,通过因地制宜、科学谋划,全市废弃矿山得到全面治理,其做法经验值得全国进行推广。

![]()

湖州市废弃矿山治理主要经历了四个阶段,2005年在全国率先提出建设绿色矿山,推进废弃矿山“宜耕则耕、宜建则建、宜景则景、宜林则林”;2012年,全面实施“四边三化”整治,加强治理力度;2017年起实施矿山复绿三年攻坚行动,对剩余废弃矿山进行全面治理;2020年起进入查漏补缺治理提升阶段。

历经多年努力,全市废弃矿山得到全面治理,矿产绿色转型有效推进。全市矿山数量从高峰锐减至目前的27家,建筑石料年开采量也大幅降至3700万吨,已累计完成治理的废弃矿山超过400座,其中包括43个省级示范工程,实现复绿面积2.5万余亩,复垦耕地3.1万亩,开发出可建设利用土地4万余亩。2020年,湖州成功入选浙江省唯一的“全国绿色矿业发展示范区”。其主要做法总结为以下几点:

![]()

一是全面开展调查摸底。规划编制以前,湖州市组织多专业团队对废弃矿山开展摸排调研,实地勘测多处重点待修复废弃矿山,全面掌握废弃矿山高度、坡向、坡度、土壤质、被类型及组成、现状功能等基础信息,并建立以植被生长态势、综合价值评估、土壤地质等要素组成的多维度评价体系。全面摸底以及评价体系的建立,为后续制定规划以及分矿施策提供了基础。

二是规划引领阶段实施。根据摸底情况,2004年,湖州市政府出台了《湖州市区矿山自然生态环境保护与治理规划2003-2012》,对废弃矿山治理作出统筹安排,标志着湖州矿山治理工作进入有计划的实施阶段;2005年,出台《关于创建绿色矿山的实施意见》,在全国率先提出以“资源利用集约化、开采方式科学化、生产工艺环保化、企业管理规范化、闭坑矿区生态化”五化标准创建绿色矿山;2013年,出台《湖州市“四边三化” 矿山生态环境治理行动实施方案》,全面开展“四边三化”整治,在上一轮修复工作基础上继续加大治理力度;2017年,出台《湖州市矿山复绿专项行动实施方案》,统筹剩余63个废弃矿山的治理工作,进入最后扫尾工作。

![]()

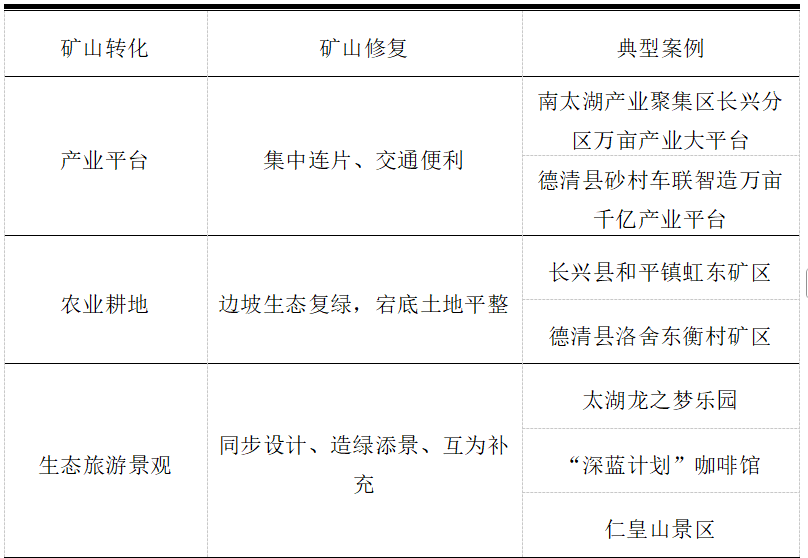

一是转为新兴产业平台。对部分区位条件较好的项目,充分利用存量建设用地,按照“集中连片、交通便利”原则,统一规划平整,与城市规划、产业配套衔接,综合采取边坡复绿和矿地开发的办法,建设工业大平台。例如南太湖产业聚集区长兴分区万亩废弃矿区,有十多个废弃矿山,大部分区域地势不平且连片性较差,2017年通过削峰、填谷、推平,以 2800亩废弃矿地撬动周围农用地、未利用地共9107亩,形成了以高端装备制造、新能源汽车及其零部件为主的万亩矿地大平台,签约落户吉利汽车等亿元以上工业项目 28个、总投资达110亿元;德清县砂村曾经是浙江最大的露天矿区,总面积近万亩,2012年被列为省矿地综合开发利用试点,7000多亩闭坑矿地经过整治,成为车联智造万亩千亿产业平台,吸引投资超百亿的方正电机等一批重大项目接连落地。

治理后的长兴分区万亩废弃矿区

二是转为农业耕地。对远离城市、交通不便、周边农业发达的地区,采取“边坡生态复绿,宕底土地平整”的方式,按照田成方、树成行、路渠配套的要求垦造水田、早地,将矿地复垦成耕地。例如,德清县洛舍东衡村矿区,有大片废弃矿地,采用淤泥填埋复耕法:通过“削峰填谷”、“表土剥离”、“移土培肥”的三步法实施,确保垦造后新增耕地质量,同时边治理、边试验,新增水田4000多亩,亩产接近普通土地产量;长兴县和平镇虹东矿生态治理项目,将矿山治理与镇域开发项目结合,对矿区宕底实施复垦造田,新增耕地558亩,复垦区小麦产量超600斤/亩,有效补充了耕地。

三是转为生态旅游景观。针对部分有独特风貌的废弃矿山,采取“同步设计、造绿添景、互为补充”的治理方法,对矿坑山体、水体等进行生态景观设计,将景观打造、休闲设施、业态植入等融入生态修复方案,打造为独具特色的生态旅游景观。例如,长兴县原陈湾石矿,矿山关闭后山体裸露、边坡陡峭、宕底崎岖,且留下一处深潭,通过景观设计、边坡复绿等方式,形成了太湖水、湿地水与矿坑水互相映衬、以及弁山与矿坑崖壁相映成趣的“三水一崖”风景,2015年吸引投资约200亿元建设“太湖龙之梦乐园”,成为当地最大的旅游综合体,年接待游客超千万人次;仁皇山废弃矿区工程,位于湖州市中心城区,通过综合治理方法,平整废弃矿地122亩,建成风景优美的矿山公园,成为湖州市民休闲健的场所;安吉余村依托地质资源禀赋,将废弃石矿打造为矿山遗址公园,与当地自然环境融为一体,被授予全国首个五星级地质文化村。此外道场乡森林浬矿坑露营地、“深蓝计划”咖啡馆、潜山景区也都颇具特色。

湖州废弃矿山多元化转化

![]()

一是建立多元化资金筹措机制。废弃矿山治理工程规模较大,资金问题突出,湖州通过建立专业化运营公司,采取市场化运作方式,多渠道筹措资金筹措用于矿山治理。例如通过转让原矿山剩余资源地方式,为堂子山废弃矿区治理取得资金1600多万元,占总投资的72%左右;建立矿山生态治理备用金制度,生产矿山没有完成治理的,没收原矿山业主复绿备用金用于治理、提取采矿权出让收益分成用于治理;长兴县采取 PPP 模式、提取废弃矿地复垦土地出让收益分成用于治理、废弃矿山治理尾矿收益用于治理等多种途径,近年来累计筹措废弃矿山治理资金5亿元,有效保障了废弃矿山的治理工作。

二是推动在采矿山绿色生产。湖州持续推进在产矿山节约集约式生产,严格落实“边开采、边治理”要求,确保开发与保护同步推进,矿山在关闭前全面完成生态修复治理,做到不欠新账,目前全市绿色矿山建成率达到100%,国家级绿色矿山入库率占比连续六年居全省首位。例如湖州新开元碎石有限公司自主研发清洁高效骨料深加工技术、尾泥压滤技术等绿色清洁生产技术,大大提高生产效率并减少环境污染,“青山石矿生态修复项目”成为全省唯一入选全国首批生产矿山生态修复典型案例;南方矿业有限公司建成35公里全电运输带,年运水泥熟料1000万吨,替代每日2400车次货车,年减排超2万吨,大大降低运输过程环境污染与碳排放;浙江钙科科技股份有限公司建成了国内首创和唯一的粉石灰悬浮煅烧生产线,综合能耗比传统产线降低约20%,实现资源 100%综合利用。

![]()

三是强化科技赋能智能化升级。湖州在全省率先启动智能化绿色矿山示范区建设,以智能化绿色矿山建设、“绿矿智用”数字化改革、矿地综合开发利用等工作为主要抓手,全面促进企业安全管理一体化、管理效率最大化、管理决策的科学化、资源利用效率最大化、生产管理的精准化、经济效益最大化。目前全市共建成7家智能化绿色矿山、4家基础数字化矿山,在全省保持质量和数量双领先。同时引导矿山企业加大研发资金投人,积极开发专利技术、开展矿山数智化转型,实现矿山研发。截至目前,全市在矿产资源开发利用方面累计取得230项专利成果,获评国家高新技术企业4家、省级科技型矿山企业8家。