【编者按】

自2005年8月15日,习近平同志在湖州余村首次提出“绿水青山就是金山银山”理念以来,余村发生了翻天覆地的变化。“余村故事”是“两山”转化的故事,是绿色创新的故事,是可持续发展的故事;“余村故事”起源于余村,发生在全国,启示给世界。我们即将迎来“两山”理念提出20周年,有很多实践经验值得去挖掘、讲述与推广,为此,编写组挖掘整理了若干发生在湖州的“余村故事”,与大家分享。

SDGs目标:SDG1(消除贫困)、SDG11(可持续城市和社区)、SDG8(体面工作和经济增长)

一、背景

农村是实现共同富裕最艰巨、最繁重的任务所在,如何在高质量发展中实现乡村振兴,让乡村走向共同富裕,是共同富裕研究的重要内容,也是新时代的重要战略任务。乡村振兴过程中往往面临产业引领力弱、村民主体主观能动性不强、资本逐利性导致的矛盾冲突等现实问题。

发展乡村旅游被视为破解这些难题的最佳选择之一。党的十八大以来,党中央、国务院将乡村旅游纳入城乡发展总体布局,历年“中央一号文件”均对乡村旅游发展作出安排。一是作为产业强引擎,它能将农产品、乡村等资源迅速转化为商品,目标明确见效快、收益广且可持续,有效带动村民增收;二是有利于激发村民主体性,提升其适应力与话语权;三是作为作为环境友好型产业,它能梳理土地、资金、人口要素,盘活闲置资产,实现经济与生态协同发展。

湖州市是“绿水青山就是金山银山”理论的发源地,也是全国“美丽乡村”建设的发源地。近年来,湖州市以乡村旅游为载体,聚焦绿色低碳共富发展,通过“先富带后富、重点村带薄弱村、城乡融合共生”的方式,走出一条全域美、产业优、百姓富的乡村旅游蝶变之路。

二、做法与成效

1998-2007年,湖州的乡村旅游模式多以农家乐形式为主,农家乐特色旅游成为当时生态旅游的新亮点,但缺乏统一的规划和管理;2008年,湖州市提出了“从农家乐向生态(乡村)旅游转变”的乡村旅游发展思路,开启了充分挖掘山区、水乡、生态、民俗等各种乡村景观特色、生态特色和文化特色的村游发展之路;2009-2019年,随着湖州乡村旅游蓬勃发展,逐步打响了“乡村旅游第一市”目的地品牌,2019年出台的全国首部乡村旅游领域地方性法规《湖州市乡村旅游促进条例》,标志着湖州乡村旅游发展开始进入法制化时代;2022年,湖州全面启动“村游富农”共富计划,聚焦绿色低碳共富,深化乡村文旅融合。

截至目前,已建成乡村运营品牌14个,全国乡村旅游重点村镇8个(全国第1),培育建设省级乡村旅游产业集聚区4个(全省第1),省级以上乡村旅游重点村(镇)62个,3A级景区村庄192个,省级景区镇51个,省A级以上景区村庄727个,民宿3353家(全省第1),在全省率先实现省级以上全域旅游示范区县和景区化城镇村庄全覆盖。村游共富取得明显成效,2016至2022年,湖州乡村旅游经营总收入从64.16亿元增长到130.25亿元,乡村旅游经营总收入连续7年位列全省第一,其中收入160万元以上的景区化村庄达75个,全市农民人均乡村旅游收入占可支配收入比重超15%,居全省第一,“村游富农”典型经验被文化和旅游部正式发文向全国总结推广,获得了浙江省委主要领导批示肯定。

1、妙山村:大型旅游项目驱动下的全民共建模式

妙山村位于吴兴区妙西镇西南部,周边森林环绕,山水资源丰富。2015年以前村庄资源开发有限,人口流失严重。2015年,妙山村被选为浙江省“坡地村镇”试点之一,依托相关制度政策,引进长颈鹿庄园、慧心谷绿奢度假村、廿舍度假村等6家亿元以上文旅项目,总投资额近 14.8 亿元,逐步形成涵盖旅游观光、住宿餐饮、度假疗养等多项功能的旅游项目集群,整个村庄的产业也由种植养殖业逐步转向生态旅游产业发展。

妙山村村游富农的核心特点在于由多个大型旅游企业主导经营,带动村民就业方式实现增收。在这个过程中,企业负责村庄旅游项目的整体经营;村委扮演统筹与服务的角色,一方面招引优质旅游项目,一方面提供基础设施建设民宿培训、村庄环境治理等公共服务;村民就近参与企业提供的岗位,全村有1/3的村民参与,收入与之前售卖毛竹相比大大提升;村集体通过土地、环境、资产入股等形式参与企业分红,2015年以前妙山村村集体经济负债近200 余万元,发展乡村旅游妙山村集体经济经营性收入年均增幅60%以上。

在发展经济的同时,妙山村不忘生态维护工作。以实现“美丽生态吸引美丽产业,美丽产业反哺美丽生态”为目标,妙山村实施植树造林、茶园生态复绿、持续管控生态公益林等工作,生态环境不断美化,据统计妙山村森林覆盖率达83%,部分区域负氧离子浓度高达2万个/cm³。同时高效利用闲置资源,不断改造提升景区环境。例如将废弃水厂转变为蝴蝶元素 5D 全息餐厅,将猪圈、羊圈分别转变为咖啡厅、漫画馆。

近年来,妙山村成功创建 3A 级景区、3A 级景区村庄、浙江省美丽乡村特色精品村、全国乡村旅游重点村和中国美丽休闲乡村,2022年,妙山村接待游客36.5万人次、旅游业收入达1.1亿元,并带动了大量青年人才回乡创业。

2、五四村:智慧乡村治理赋能下的整村景区化模式

五四村位于德清县城武康街道西北侧,位于国家级风景名胜区莫干山脚下。五四村人少地多,但村民种粮积极性不高,一度耕地抛荒高达40%。2007年,五四村2600亩农田实现100%流转,并成立了湖州第一家土地股份合作社,全村400多户村民用土地承包入股,实现了全村土地的集约化经营,村民获得土地流转收入、合作社分红及、农忙时务农收入三重收入。依托村内土地流转,五四村整合多个红枫、葡萄、玫瑰生态种植基地,发展亲子游、研学游等农业休闲观光项目,吸引了大量游客,乡村旅游产业得到初步的发展。

2019年9月,五四村以“整村景区化”的理念,成立了旅游开发有限公司,全体村民入股,共同经营全村旅游产业。企业和村集体作为经营主体,村民通过入股参与分红,同时村内旅游企业与五四村签订了用工协议,使得村民可以被优先选择就业。依托国家级风景名胜区莫干山的丰富资源,五四村打造了莫干山房车公园、莫干山溪谷漂流、瓷印记体验馆、ONE 有引力运动工场等多个优质旅游项目。而莫干山作为全国民宿发展的标杆地,也显著带动了五四村的民宿产业发展。五四村通过成立木芽青年创客空间,吸引优秀人才回村创业,为其提供一站式服务,加速人才、资本及相关优质资源回流村庄。同时,木芽青年创客空间通过民宿管家课程培训,加强优秀经验推广至周边其他村,促进民宿产业发展的“乘数效应”作用。目前五四村已获评国家 3A 级旅游景区,2022年全村实现村集体经济收入654万元,年接待游客量达7、8万人次,人均可支配收入突破5万元。

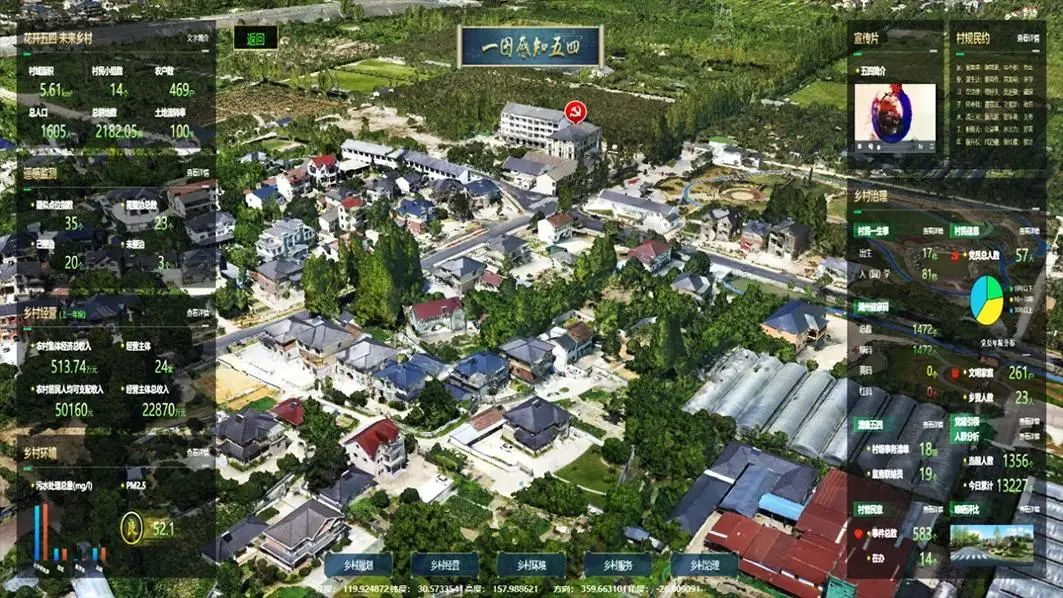

基于数字化工具的乡村智慧治理模式是五四村乡村旅游发展的一大特征。2019年9月,五四村上线“数字乡村一张图”,运用图像识别、北斗定位、遥感影像、三维实景地图等技术,建立乡村大数据资源体系,为乡村规划、乡村经营、乡村环境、乡村服务、乡村治理提供智慧工具。基于“数字乡村一张图”应用,五四村构建了“天上看、网上查、地上管”的闭环监管链条,对垃圾分类、小微水体等进行智能巡查,通过全天候监测、多维度记录,有效辅助村庄环境的生态治理。另一方面,通过村庄经营情况的全面梳理,有效地将土地流转、农业园区、农村居民和农民的收入等数据联系起来,推动乡村旅游等相关产业生产经营数字化转型。

3、余村:广域连接下的乡村旅游品牌打造模式

余村位于安吉县天荒坪镇,竹林资源富集,也是“两山”理念诞生地。2003年以前村里主要支柱产业为采矿业,经济效益虽不错,但也造成了严重的生态环境破坏。2003 后,余村痛定思痛,关停石矿和水泥厂企业,决心探索乡村绿色发展方式,2005 年习近平在村调研时首次提出“绿水青山就是金山银山”的论断,坚定了余村走绿色发展道路的决心。通过大幅修改政策、改善村居环境以及发展乡村旅游等方式,余村逐步实现了从落后工业乡村向全国乃至全球示范旅游乡村的尺度跃迁,成为联合国世界旅游组织“最佳旅游乡村”、全国乡村旅游重点村,以及全国首个以“两山”实践为主题的生态旅游、乡村度假景区。

余村通过与周边村落“组团”,不断延伸旅游产业链。2021年,余村与周边4个村合股成立名为“五子联兴”的强村公司,共同进行“大余村”生态旅游的发展,2022年又将范围拓展至上墅乡、天荒坪镇、山川乡等3个乡镇共 16 个行政村,形成乡村旅游发展联合体,在统一规划布局和建设保障的基础上,推动各村实现发展“一盘棋”。在这种方式下,各村乡村旅游资源得到有效整合,满足了游客的多元化需求,也避免了资源的重复建设投入。

在招才引智方面,余村提出“大自然工位”和“旅居式办公”的城乡生活新概念,推出了灵活参与的“云村民”、短期驻留的“数字游民”及长期驻村的“全球合伙人”等三类引才计划,持续打通青年人才“渐进式入乡”路径,并设立新经济项目招引专项基金,为人才提供包括政策咨询、项目审批、配套建设等在内的一站式落地服务。目前“全球合伙人”计划已集结400多个乡村创新创意项目,并有50余个项目落地,800余名青年人才入驻。在这种模式下,余村品牌建设进一步加强,并延伸出更多内容及IP,进一步推动了余村村游产业发展。

在利益分配上,余村通过实行“两入股三收益”的利益共享形式。即按优质资产、资源量化入股,拿租金、挣薪金、分股金,实现余村与联合发展村的村集体、企业、村民及“全球合伙人”的乡村旅游产业经营收益共享。2024年,余村全年接待游客122万人次,实现村集体经济收入2205万元,同比增长11%,村民人均年收入达到7.4万元。

三、经验与启示

一是激发村民主体参与意识。乡村旅游发展的核心是村民,要让村民真正成为乡村旅游发展的参与者、受益者和管理者。应建立合理的利益联结机制,让村民能够从乡村旅游发展中获得实实在在的经济收益,激发村民参与乡村旅游的积极性和主动性;同时开展各类培训活动,提高村民的服务意识和能力。二是积极打造乡村品牌标识。乡村品牌是乡村旅游的核心竞争力。要深入挖掘乡村的自然生态、历史文化、民俗风情等特色资源,找准乡村旅游的定位和主题,打造具有独特魅力和市场竞争力的乡村旅游品牌。三是重视生态保护与旅游资源开发并进。乡村生态环境是乡村旅游发展的基础和前提。在发展乡村旅游过程中,要牢固树立 “绿水青山就是金山银山” 的理念,将生态保护放在首位,坚持绿色发展、可持续发展。加强对乡村生态环境的保护和修复,严格控制污染排放,保护好乡村的山水林田湖草等生态资源。