“潮音桥”论坛

为深入贯彻国家“十四五”科技创新战略,推动高校科研资源与区域产业需求精准对接。9月12日,浙江省产学研合作促进会(以下简称“浙促会”)联合浙江大学湖州研究院、浙江省中科商学研究院举办的“五走进”系列活动——走进浙江大学湖州研究院暨“潮音桥”科技项目对接会顺利举办。活动汇聚高校科研力量、企业需求与产业资源,通过项目介绍、圆桌对话等环节,搭建起“高校+平台+企业+产业链”协同创新生态,助力科技创新与产业创新深度融合,为区域经济高质量发展注入新动能。

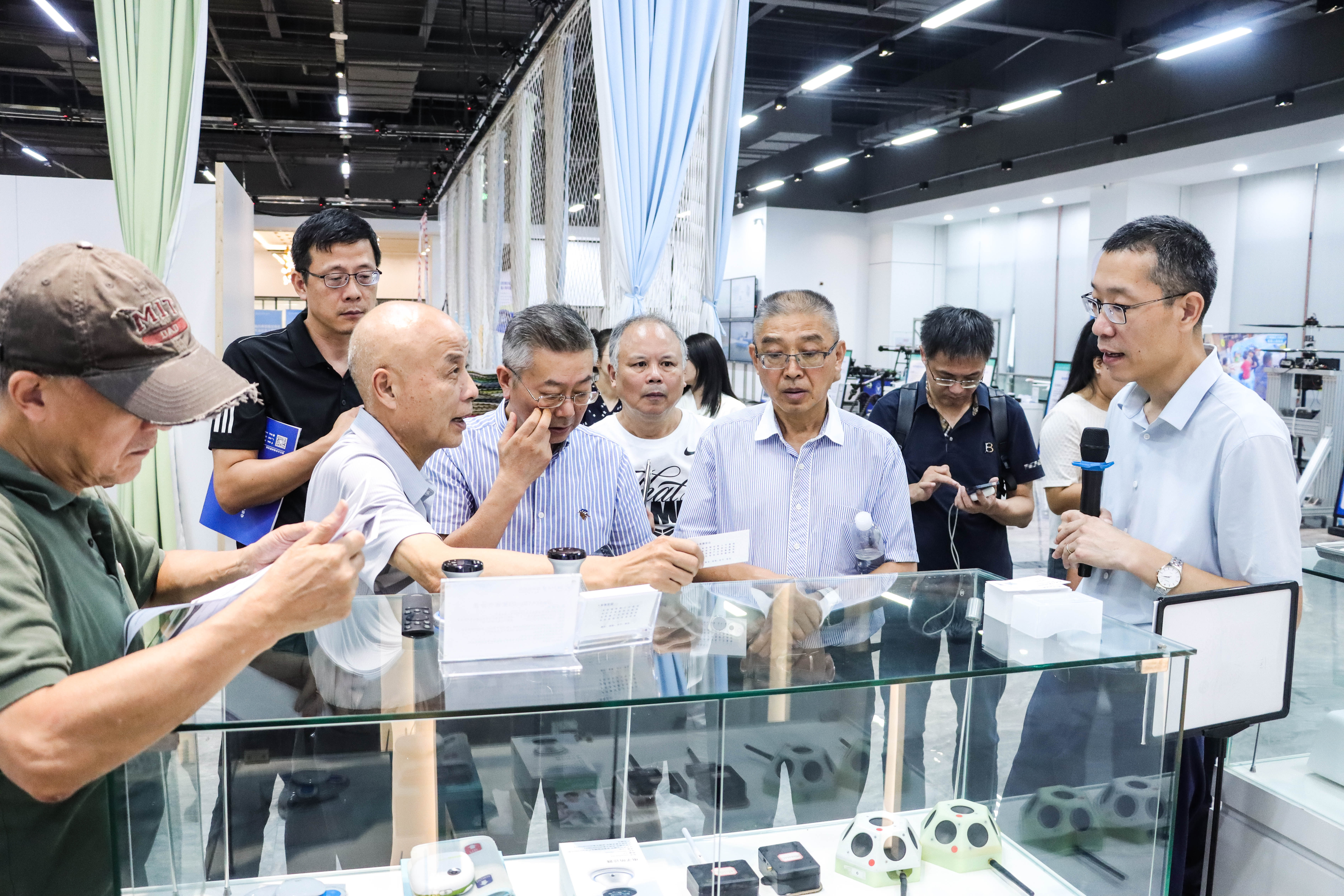

副院长张伟为与会嘉宾介绍研究院相关科研成果

“心怀国之大者,力铸国之智器。”Rofly空地双模移动机器人、智能重载运输车、专业化无人机、水面-水下一体化机器人、大尺寸金属增材3D打印设备、量子增强雷达等硬核科技产品集中亮相,覆盖智能无人系统、先进感知与核心部件、低空经济与飞行装备等多个战略领域。医疗健康板块同样引人注目,AI凝血检测仪、心肺疾病辅助诊断系统、迷走神经调控系统、电子听诊器等创新产品,展现了科技与医疗的深度融合。这些创新成果已在医疗教育、地形勘探、智能运输、养殖等多行业开展应用,体现了研究院在推动技术产业化方面的扎实积累与多元布局。

许超院长基于科研与产业深度融合的实践经验,提出了以市场为导向、多方共赢的成果转化路径。他指出,传统“先出成果、再找市场”的转化模式效率较低。为此,研究院推出“创业合伙人计划”,强调不应让科学家勉强转型为企业家,而应倡导以“命题先行、组队研发、产品落地、市场开拓”为逻辑,重构创新流程。他生动地比喻道:“科学家如同能源源不断产蛋的母鸡,而要实现价值最大化,更需要懂市场、善经营、通产业化的“厨师”,并提出可探索“厨师+农场、农家乐“等协作机制,从而推动技术与需求的高效对接。

他介绍道,研究院正积极构建覆盖市场、经营与投资能力的创新生态网络。企业可“按需出题”,研究院则依托顶尖高校资源在全球引进高端人才,组建高水平实验室,积极发挥平台纽带作用,促进“资本、技术、市场、政策”的深度融合。他呼吁更多企业与研究院共建未来创新中心,共同布局新兴赛道,并欢迎优秀技术企业共建联合实验室,提升技术竞争力,携手走向全球市场。

科技项目对接会

浙江大学湖州研究院四位科研代表分享了一批具有高应用价值的前沿科技成果:

1无线激光通信产业化

比羿激光科技(湖州)有限公司创始人俞建杰博士现任浙江大学湖州研究院先进技术研究中心主任,自2002年起,他一直致力于激光通信技术研发与工程化,带领团队成功实现了从技术攻关到产业落地的完整闭环。公司突破星地激光通信技术瓶颈,其无线激光通信设备已被列入我国卫星互联网央企供应商白名单,为“空天经济”建设提供核心通信支撑。

目前,比羿激光已实现10Gbps级激光通信载荷技术,产品体系全面覆盖星间、星地及空地激光通信系统,并具备大型地面站建设与多代技术继承能力。其产品广泛应用于低轨卫星组网、无人机抗干扰通信、车载机动通信等多个关键领域。

公司核心团队由浙江大学等顶尖高校科研专家与航天领域资深工程专家共同组成,成员平均行业经验超过20年。团队曾主导完成我国首次太空激光通信试验(航洋二号、实践十三号卫星),荣获“国防技术发明特等奖”,并累计承担近30项国家级项目,授权专利30余项。

2空地两栖无人机+变形履带机器人在多行业场景下的智能应用

曹燕军博士作为研究院集群机器人自主导航研究中心PI及湖州飒远科技创新有限责任公司总经理,带领团队聚焦灾后救援、智慧物流等场景,积极推动机器人从实验室走向产业应用。

团队研发的全自主无人系统与集群协同控制技术,突破了不依赖GPS、SLAM与基站的空地协同自主导航瓶颈,实现了无人机与地面机器人在复杂环境中的高精度协同作业。其研发的RoFly优飞机器人具备陆空双模式切换能力,可搭载三维雷达进行建筑物测绘与精细巡检,目前已成功应用于浙江某大型起重机厂高空检测、竹林测绘、电梯井建模等多个实际场景。

同时,团队开发的CubeTrack变形履带机器人展现出卓越的地面通行与强越障能力,可自主跨越楼梯与沟壑。在此基础上,团队进一步构建了空地车机协同系统,实现无人机与履带机器人协同完成55度陡梯爬升、障碍穿越及自主返航等极限任务,为复杂环境下的巡检、救援与勘探提供了全新解决方案。

3心肺疾病AI辅助诊断

研究院医疗大数据人工智能研究中心主任、湖州恩美谛人工智能科技有限公司总经理蔡盛盛带领团队,成功开发出国内首款获得FDA和CE认证的电子听诊器产品。

目前传统听诊方式易受医生个人听力水平与经验影响。针对这一痛点,团队基于自主研发的三大核心技术——国内首创的压电薄膜PVDF心肺音传感器、基于临床样本的AI辅助诊断算法(包括卷积神经网络与GMM-HMM模型),以及独创的声阵列降噪技术,实现了电子听诊器的智能化突破。团队已建成包含46000例高质量标注数据的心肺音数据库,并成功将产品应用于多个临床场景,包括与中山医院等机构合作开展的结构性心脏病筛查、小儿肺炎识别(准确率达90%)和儿童先心病大规模筛查。该设备在识别如PFO(卵圆孔未闭)等难以靠人耳判别的疾病方面表现出显著优势。

目前正推进全国心肺音判读中心网络建设,计划三年内覆盖多个城市,逐步实现从院内临床到基层医疗、最终延伸至家庭的疾病早筛与慢病管理闭环服务。

4超声导波凝血检测技术

曾子骞博士作为研究院材料与高端装备研究中心科研骨干、太创生物医疗技术(湖州)有限公司总经理,带领团队凭借国际专利技术突破传统检测时效瓶颈,为临床提供高效、低成本的凝血分析解决方案。

我国约有3.3亿人正受血栓与出血类疾病困扰,该类疾病具有高发病、高致死、高致残与高复发特征。传统凝血检测方法存在样本需求量大、速度慢、应用场景有限等问题。针对这一痛点,太创生物团队开发出基于原创“超声导波粘度传感”技术与快速检测试剂的AI智能凝血诊断系统,实现了微量、快速、可覆盖全场景的全局凝血功能分析。

该系统能够为心血管疾病、脑卒中、急性创伤、肝移植等多种病患提供个性化诊疗支持,可广泛应用于手术室、ICU、临床门诊、基层诊所、慢性病管理及战地救援等多种医疗场景,并为输血和用药决策提供实时指导。

公司核心团队融合了大数据建模、产学研转化、投融资及临床医疗等多领域资源,具备较强的产业化能力。产品在成本控制与使用便捷性方面具有显著优势,有望开拓约38亿元的蓝海市场。

产学院圆桌会

现场企业家、投资机构代表与科研团队围绕技术适配性、商业化路径、技术落地以及合作模式等方面展开了探讨。

1曼华顿资本管理咨询(杭州)有限公司创始合伙人兼总裁王进

王进结合其30年科技融资经验表示,高校及研究院应高度重视知识产权保护与专利布局,建议设立专人专岗负责技术转让与对外合作,避免因专利漏报或海外布局不足导致创新成果流失。他强调,创业团队需优势互补,融资策略应灵活务实,商业计划须突出真实应用场景与市场规模,“技术再好,也需客户认可、市场买单”。他表示研究院可构建更系统的产业化与投融资对接机制,帮助科学家跨越“创新”与“商业”之间的鸿沟

2浙江浙科投资管理有限公司副总经理黄峰

黄峰从股权投资角度提出,科技企业应关注产品是否具备规模化潜力和明确退出路径,技术需与刚性需求结合,并尽早考虑渠道建设与商业复制可能。他对部分科技成果项目表示出浓厚兴趣,并对其余项目在应用场景规模化和销售模式提出了进一步期待。

3浙江华瓯创业投资有限公司副总经理徐土松

徐土松表示,医疗类创业尤其需关注政策与招投标现实,建议团队可与行业龙头合作推进快速并购退出。他强调产品应当解决真实痛点,并具备标准化和可复制的潜力。

4城安智控(杭州)智能科技公司董事长黄国强

黄国强分享了公司在智能巡检与灭火机器人领域的合作需求与应用瓶颈。

5浙促会理事、浙江中技企业运营管理有限公司副总裁吉祥

吉祥提出,高科技需与具体场景深度融合,并推动相关标准建设,才能真正实现落地。

6湖州巨王投资管理合伙企业董事长王炬

王炬呼吁创业者保持持续学习,开发具有爆发力的实战型产品

7浙促会执行副会长兼秘书长潘强龙

潘强龙表示,将全力推动浙促会与湖州研究院的战略合作,构建“政产学研金服用”创新生态,通过“揭榜挂帅”“反向出题”等机制打通资源匹配通道,共建“科创合伙人”体系,致力于发现和培育一批高成长性科技企业。